Inhaltsverzeichnis

„Daten verlassen ein Unternehmen nicht einfach so und alleine. Vielmehr sind es Menschen, die Fehler machen oder Daten mitnehmen“, sagt Sumit Dhawan, CEO von Proofpoint.

Heute sind Menschen das wichtigste Angriffsziel für Cyberkriminelle – früher waren es vor allem die Systeme.

Der Human-Centric Security-Ansatz stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Sicherheitsstrategie – und integriert dabei auch umfassende Cybersecurity Awareness-Maßnahmen, um ihn kanalübergreifend in seiner digitalen Arbeitsumgebung zu schützen. „Die kritischsten Cyberrisiken betreffen den Menschen und seine Identität“, so Dhawan weiter. Studien zeigen: Über 90 % aller Sicherheitsverletzungen gehen auf menschliches Fehlverhalten zurück – das verdeutlicht die Bedeutung dieses Ansatzes.

Cybersicherheits-schulungen beginnen hier

So können Sie Ihre kostenlose Testversion nutzen:

- Vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Cybersicherheitsexperten, bei dem wir Ihre Umgebung bewerten und Ihre Sicherheitsrisiken identifizieren.

- Wir implementieren unsere Lösung innerhalb von lediglich 24 Stunden und mit minimalem Konfigurationsaufwand. Anschließend können Sie unsere Lösungen für 30 Tage testen.

- Lernen Sie unsere Technologie in Aktion kennen!

- Sie erhalten einen Bericht zu Ihren Sicherheitsschwachstellen, sodass Sie sofort Maßnahmen gegen Cybersicherheitsrisiken ergreifen können.

Füllen Sie dieses Formular aus, um einen Termin mit unseren Cybersicherheitsexperten zu vereinbaren.

Vielen Dank

Wir werden Sie zeitnah zur Abstimmung der nächsten Schritte kontaktieren.

Was ist Human-Centric Security?

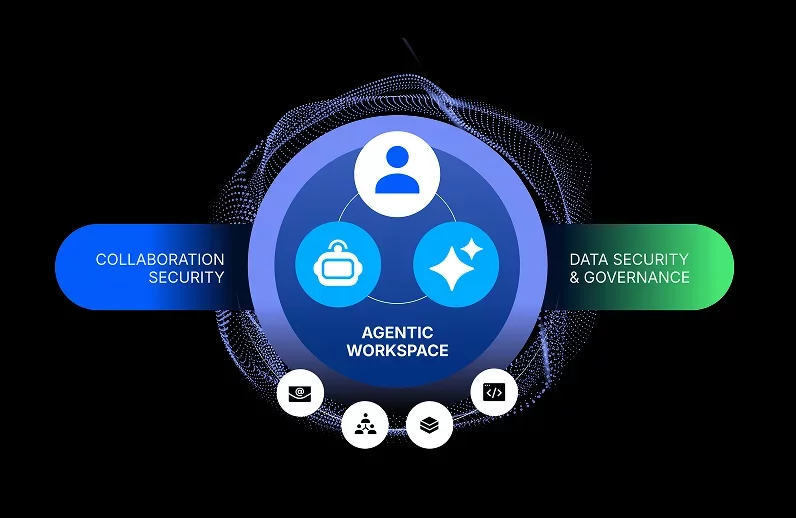

Human-Centric Security ist ein umfassender Ansatz für Cybersicherheit, der das Verhalten von Menschen in den Mittelpunkt der Sicherheitsstrategie stellt – statt sich primär auf Netzwerke, Endgeräte oder Anwendungen zu fokussieren. Dhawan betont: „Bedrohungsakteure nutzen keine offenen Netzwerkports mehr – sie greifen die Menschen direkt an. Die Menschen bereiten uns daher die meisten Probleme.“

Dieser Paradigmenwechsel markiert die dritte große Entwicklungsstufe der Cybersicherheit, die über perimeterbasierte Sicherheit und punktuelle Einzellösungen hinausgeht und integrierte Architekturen schafft, die Infrastruktur, Anwendungen, Daten und die Menschen, die mit ihnen interagieren, schützen.

Ziel des Human-Centric Security-Ansatzes ist es, alle Facetten menschlicher Risiken zu berücksichtigen und ihre Auswirkungen zu minimieren, indem Bedrohungen gegen Einzelpersonen ganzheitlich adressiert werden.

Konkret bedeutet dies:

- Schutz vor Bedrohungen via E-Mail, Kollaborationsplattformen und sozialen Medien

- Absicherung von SaaS-Anwendungen und Identitäten; smarter, adaptiver Datenschutz, der Datenverlust verhindern soll

- Förderung sicherer Verhaltensweisen durch gezielte Sicherheitsaufklärung

Mit Human-Centric Security lassen sich Mitarbeiter und Daten zuverlässig schützen – egal ob via E-Mail, Collaboration-Tool, Cloud-App oder Webservice gearbeitet wird.

Die Bedeutung dieses Ansatzes nimmt durch das Auflösen räumlicher Grenzen zwischen Arbeit und Privat, getrieben von Homeoffice und digitaler Transformation, stetig zu. Laut Forrester sind fast drei Viertel aller Sicherheitsverletzungen auf menschliche Faktoren zurückzuführen – ein Beweis dafür, dass klassische Sicherheitsmaßnahmen allein nicht mehr ausreichen.

Die „Human Attack Surface“ umfasst sowohl soziale als auch technische Aspekte: demografische Daten, Schwachstellen, Haftungsrisiken, Kommunikationskanäle, Werte und Kontexte, die Cyberkriminelle gezielt ausnutzen.

Darren Lee, Executive Vice President bei Proofpoint, beschreibt Human-Centric Security als „die Absicherung des digitalen Arbeitsplatzes... Wir liefern proaktive, präventive Schutzmechanismen für die entscheidendste Ebene im Sicherheitsökosystem – die menschliche Ebene.“ Während Technologie essentiell bleibt, müssen menschliches Verhalten, Arbeitsabläufe und mögliche Schwachstellen zentraler Bestandteil jeder Sicherheitsstrategie werden.

Traditionelle Sicherheit vs. Human-Centric Security

Die bisherigen Sicherheitsmodelle setzen auf perimeterbasierte Abwehrmaßnahmen wie Firewalls und Antivirensoftware, die Gefahren an den Grenzen der Netzwerke abwehren sollen – die Gefahren an den Netzwerkgrenzen abwehren sollen – Ursache für 88 % aller Sicherheitsvorfälle. Während dies bei bekannten Bedrohungen funktioniert, sind moderne Angriffe, die menschliches Verhalten ausnutzen, für diese Ansätze oft zu komplex. Phishing, Social Engineering oder Cloud-basierte Identitätsprobleme bleiben dabei oft unentdeckt.

Human-Centric Security kehrt dieses Modell um: Menschen werden als kritische Ressource statt als bloße Schwachstellen betrachtet. Mithilfe von Verhaltensanalysen und adaptiven Schulungen wird Sicherheit direkt in den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden integriert. Beispielsweise analysiert Proofpoints KI-gestützte Nexus-Plattform täglich Billionen von Interaktionen in E-Mail, SaaS und Collaboration-Apps, um Anomalien frühzeitig zu erkennen.

Der Fokus liegt auf Absichtserkennung, z. B. bei verdächtigen App-Berechtigungen oder ungewöhnlichen Datenzugriffen — ein typischer Bestandteil von Zero Trust Security-Architekturen. Ergänzt wird dies durch personalisierte Trainings für risikobehaftete Nutzer, die laut Proofpoints „State of the Phish Report 2024“ zwei Drittel der Belegschaft ausmachen.

Zentrale Bestandteile der Human-Centric Security

Ein wirksamer Human-Centric-Security-Ansatz basiert im Wesentlichen auf vier Säulen:

1. Bedrohungsabwehr in Kommunikationskanälen

Angriffe erfolgen hauptsächlich über E-Mail, Kollaborationstools, soziale Netzwerke und Cloud-Apps. Moderne Systeme nutzen KI zur Erkennung komplexer Social-Engineering-Kampagnen, Phishing und neuer Angriffsmethoden wie Vishing (sprachbasierte Angriffe). Durch Verhaltensanalysen sollen Risiken kanalübergreifend frühzeitig blockiert werden, noch bevor sie den Nutzer erreichen.

2. Kontextbasierter Datenschutz

Unterscheidung zwischen unbeabsichtigtem Fehlverhalten und böswilliger Absicht durch dynamische Richtlinien, die sich an Benutzerrolle, Datenklassifizierung und Arbeitskontext orientieren. So werden beispielsweise unautorisierte Dateiübertragungen automatisch blockiert, während regulierte Arbeitsabläufe ungestört bleiben.

3. SaaS- & Identitätsschutz

Da Unternehmen mit einer zunehmenden Verbreitung von SaaS-Anwendungen und dezentralen Arbeitsstrukturen konfrontiert sind, wird die Absicherung von Identitätsinfrastrukturen immer wichtiger. Effektive Programme überwachen kontinuierlich Authentifizierungsmuster, setzen das Prinzip der minimalen Berechtigung um und identifizieren übermäßig exponierte Angriffswege in Cloud-Umgebungen. Dazu zählen sowohl die automatisierte Überprüfung von Berechtigungen als auch die Erkennung anomaler Token-Nutzung, um seitliche Bewegungen kompromittierter Konten zu verhindern.

4. Kontinuierliche Verhaltensverstärkung

Über reine Compliance-Checklisten hinausgehend wird durch menschzentrierte Ansätze Sicherheits-Coaching direkt in den täglichen Arbeitsalltag integriert.

Risikoadaptive Trainingsplattformen bieten in risikobehafteten Momenten – etwa beim Anklicken verdächtiger Links – kurze Lerneinheiten (Mikro-Lektionen), um sicheres Verhalten gezielt zu fördern.

Personalisierte Lernpfade, die auf den individuellen Bedrohungsexpositionen der Nutzer basieren, fördern messbare Verhaltensänderungen und senken die Anfälligkeit gegenüber Social-Engineering-Angriffen.

Vorteile von Human-Centric Security

Menschzentrierte Sicherheitsstrategien stellen den Menschen als entscheidenden Faktor der Cyber-Resilienz in den Mittelpunkt und adressieren Schwachstellen, die rein technische Lösungen häufig übersehen.

1. Verbesserte Sicherheitslage

Der Fokus auf den menschlichen Faktor kann bis zu 95 % der Cybervorfälle, die auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sind, verringern. Verhaltensanalyse-Tools überwachen Nutzeraktivitäten – etwa Berechtigungen in SaaS-Anwendungen oder anomale Anmeldemuster – um Bedrohungen wie die missbräuchliche Nutzung von Zugangsdaten oder Phishing-Versuche frühzeitig zu erkennen. In Kombination mit adaptiven Trainingsprogrammen, die Simulationen individuell an das jeweilige Risikoprofil anpassen, lässt sich die Anfälligkeit für Phishing-Angriffe deutlich senken.

2. Stärkere Sicherheitskultur

Ein menschzentrierter Ansatz fördert eine Kultur, in der Mitarbeitende von potenziellen Schwachstellen zu aktiven Verteidigern werden. Laut Gartner verzeichnen Organisationen mit einer resilienten Sicherheitskultur 30 % weniger Sicherheitsvorfälle als Unternehmen ohne eine solche Kultur. Dieser Wandel sorgt dafür, dass Mitarbeitende Bedrohungen wie Vishing oder Business Email Compromise (BEC) erkennen und proaktiv melden.

3. Proaktive Risikominderung

Menschzentrierte Sicherheit verschiebt den Ansatz von reaktivem Krisenmanagement hin zu vorausschauender Bedrohungsabwehr. Durch den Einsatz von Verhaltensanalysen und KI-gestützten Tools können Risiken erkannt und eingedämmt werden, bevor sie sich zu schwerwiegenden Vorfällen entwickeln. Potenzielle Schwachstellen im menschlichen Verhalten lassen sich so frühzeitig erkennen und gezielt beheben.

4. Verbesserte operative Effizienz

Die Abstimmung von Sicherheitsmaßnahmen auf die Arbeitsabläufe der Mitarbeitenden minimiert Reibungsverluste und steigert die betriebliche Effizienz. Kontextbezogene Schutzmechanismen und intuitive Sicherheitstools reduzieren unbeabsichtigte Störungen im Arbeitsalltag bei gleichbleibend hohem Sicherheitsniveau. Ein betriebsorientierter Sicherheitsansatz erhöht die Produktivität und motiviert Mitarbeitende, aktiv an der Sicherheitskultur mitzuwirken.

5. Reduzierte Insider-Bedrohungen

Menschzentrierte Ansätze mindern sowohl unbeabsichtigte als auch vorsätzliche Bedrohungen durch Insider. Maßgeschneiderte Schulungsprogramme adressieren Nachlässigkeit, während Verhaltensanalysen Anomalien wie unbefugte Datenzugriffe oder ungewöhnliche Dateiübertragungen frühzeitig aufdecken.

Indem Organisationen menschliches Verhalten ebenso wie Technologie in den Mittelpunkt stellen, folgen sie der Gartner-Prognose, wonach bis 2027 rund 50 % der CISOs auf menschzentrierte Sicherheitsstrategien setzen werden. Dieser Wandel verwandelt Schwachstellen in Resilienz und macht den Menschen zum zentralen Pfeiler der Cybersicherheitsabwehr.

Herausforderungen und Überlegungen

Die Einführung von Human-Centric Security erfordert, dass Unternehmen komplexe kulturelle und operative Veränderungen meistern und dabei technologische Innovationen mit menschlichem Verhalten in Einklang bringen. Nachfolgend sind zentrale Herausforderungen aufgeführt, die in Branchenstudien und Cybersicherheitspraktiken hervorgehoben werden:

Erforderlicher kultureller Wandel

Der Übergang zu Human-Centric Security erfordert einen grundlegenden Wandel im organisatorischen Denken. Traditionelle Modelle betrachten Mitarbeiter oft als Schwachstellen, die es zu kontrollieren gilt, während moderne Ansätze eine geteilte Verantwortung fördern, bei der jeder aktiv zur Abwehr von Bedrohungen beiträgt.

Laut dem Proofpoint-Bericht „State of the Phish 2024“ führen 96 % der Mitarbeitenden wissentlich riskante Handlungen aus, obwohl sie sich der Sicherheitsrisiken bewusst sind; 71 % geben an, Passwörter wiederzuverwenden oder auf verdächtige Links zu klicken.Proofpoint-Bericht „State of the Phish 2024“ Der Erfolg hängt davon ab, von Strafmaßnahmen abzurücken und stattdessen Vertrauen aufzubauen – etwa durch transparente Kommunikation, sanktionsfreies Melden von Fehlern und rollenbasierte Schulungen.

Balance zwischen Technologie und Menschen

Human-Centric Security stützt sich auf fortschrittliche Technologien wie KI-gestützte Verhaltensanalysen. Organisationen müssen jedoch vermeiden, sich zu sehr auf Technologie zu verlassen, wenn sie die Benutzerfreundlichkeit einschränkt. Einer Gartner-Umfrage zufolge umgehen 74 % der Mitarbeiter Sicherheitsprotokolle, die ihre Produktivität behindern – ein Hinweis auf das Risiko technischer Lösungen, die zu viel Reibung erzeugen.

Die Proofpoint Nexus-Plattform adressiert diesen Umstand, indem sie Bedrohungserkennung in alltägliche Arbeitsabläufe integriert (z. B. E-Mail und Collaboration-Tools), sodass sich der Schutz an den Benutzerkontext anpasst, ohne die Produktivität zu stören. Dennoch bleibt diese Balance herausfordernd: So erhöht etwa Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) die Sicherheit, kann jedoch bei schlechter Umsetzung die Benutzer frustrieren.

Verhaltensänderungen messen und aufrechterhalten

Die Wirkung von Human-Centric-Initiativen zu messen, stellt eine weitere Hürde dar. Während Tools wie der Proofpoint Attack Index helfen, Risiken anhand von Bedrohungsvolumen und Benutzeranfälligkeit zu priorisieren, fällt es vielen Organisationen schwer, die Trainingsinvestitionen mit sinkenden Sicherheitsvorfällen in Verbindung zu bringen.

Eine kontinuierliche Anpassung ist entscheidend, da Angreifer ihre Social-Engineering-Taktiken laufend verfeinern. Der Proofpoint ZenGuide automatisiert personalisierte Lernpfade für Hochrisikonutzer. Um die Mitarbeitermotivation langfristig aufrechtzuerhalten, bedarf es jedoch stetiger Innovation, um Schulungsinhalte aktuell und relevant zu halten.

Identitätswildwuchs eindämmen

Die starke Zunahme von Cloud-Apps und Collaboration-Tools führt zu einem Identitätswildwuchs, bei dem Nutzer Dutzende Zugangsdaten über verschiedene Plattformen hinweg verwalten müssen. Diese Komplexität erweitert die Angriffsfläche. Human-Centric-Security-Lösungen müssen deshalb das Zugriffsmanagement vereinfachen, ohne die Nutzer zu überfordern. Diese Herausforderung adressiert Proofpoint durch eine erweiterte Absicherung für Plattformen wie Slack und WhatsApp, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lässt.

Umgang mit Hochrisiko-Nutzern

„Jeder kann für ein Unternehmen ein Risiko darstellen, aber einige Nutzer sind risikobehafteter als andere“, warnt Sarah Pan, Senior Product Marketing Manager bei Proofpoint. Organisationen müssen besonders auf diese Hochrisiko-Nutzer achten, die erhebliche Sicherheitsbedrohungen darstellen. Laut Proofpoint-Forschung lassen sich drei Nutzertypen identifizieren, die das größte Risiko darstellen:

- Klickfreudige Nutzer: Ideale Ziele für Phishing und Social Engineering; diese Personen klicken schnell auf Links oder Anhänge, ohne diese ausreichend zu prüfen.

- Frustrierte Nutzer: Mitarbeitende, die Sicherheitsmaßnahmen als Produktivitätshindernis ansehen, versuchen oft, Kontrollen zu umgehen, wodurch Risiken entstehen.

- Nachlässige Nutzer: Diese Mitarbeitenden glauben, dass Sicherheit nicht ihre Verantwortung ist, ignorieren Best Practices und absolvieren Pflichttrainings nur pro forma, ohne Inhalte wirklich zu verinnerlichen.

Um die Risiken dieser Nutzergruppen zu minimieren, sollten Unternehmen gezielte Trainingsprogramme implementieren, Verhaltensanalysen zur Erkennung riskanter Muster einsetzen und eine Sicherheitskultur mit geteilter Verantwortung etablieren.

Implementierung von Human-Centric Security: Ein strategischer Rahmen

Human-Centric Security erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl technische Schutzmaßnahmen als auch Erkenntnisse über menschliches Verhalten priorisiert. Nachfolgend ist eine aktuelle Umsetzungsstrategie aufgeführt, die sich an den heutigen organisatorischen Anforderungen und der sich wandelnden Bedrohungslandschaft orientiert.

1. Aufbau einer kanalübergreifenden Bedrohungsabwehr

Beginnen Sie damit, sogenannte Very Attacked People zu identifizieren – also hochgradig gefährdete Mitarbeitende, die gezielt über E-Mail, Collaboration-Tools oder soziale Medien angegriffen werden. Implementieren Sie KI-gestützte Bedrohungserkennungssysteme, die Kommunikationsmuster über diese Kanäle hinweg analysieren, um fortschrittliche Angriffe wie QR-Code-Phishing, HTML-Anhang-Exploits und KI-generiertes Social Engineering frühzeitig zu blockieren. Moderne Plattformen nutzen Ensemble-KI-Modelle, um Risiken in Echtzeit zu korrelieren, Bedrohungen bereits vor der Zustellung zu neutralisieren und Schutzmechanismen auch danach dynamisch anzupassen, selbst wenn sich schädliche Links verändern.

Kernmaßnahmen:

- Angriffspunkte in Messaging-Diensten, Cloud-Apps und Collaboration-Plattformen systematisch erfassen und kartieren.

- Verhaltensanalysen einsetzen, um Schutzprioritäten für hoch exponierte Rollen (z. B. Finanzabteilung, Geschäftsführung) zu definieren.

- Bedrohungseindämmung automatisieren durch Modelle, die sich an neue Angriffsvektoren wie Voice Scams (Stimmen-basierte Betrugsversuche) anpassen.

2. Umsetzung eines kontextsensitiven Datenschutzes

Statt starrem Regelwerk zur Verhinderung von Datenverlust sollten adaptive Richtlinien etabliert werden, die zwischen unbeabsichtigter Datenoffenlegung und böswilliger Absicht unterscheiden. Systeme sollten Daten dynamisch auf Grundlage von Benutzerrollen, dem individuellen Arbeitskontext und der Datensensibilität klassifizieren. Beispielsweise lassen sich unautorisierte Dateiübertragungen im Cloud-Speicher automatisch blockieren, während genehmigte Freigaben in regulierten Kanälen weiterhin möglich bleiben.

Kernmaßnahmen:

- Intent-Analyse (Absichtserkennung) anwenden, um die Zahl der Fehlalarme gegenüber herkömmlichem DLP (Data Loss Prevention) drastisch zu senken.

- Datenherkunftsnachverfolgung (Data Lineage Tracking) integrieren, um sensible Informationen über SaaS-Anwendungen hinweg nachzuverfolgen.

- Kontrollen an Compliance-Standards wie DSGVO oder HIPAA ausrichten, ohne die Produktivität einzuschränken.

3. Absicherung von SaaS- und Identitätsökosystemen

SaaS-Wildwuchs (SaaS Sprawl) und Identitätsrisiken lassen sich eindämmen, indem Zugriffskontrollen über hybride Umgebungen hinweg vereinheitlicht werden. Implementieren Sie eine kontinuierliche Überwachung um Authentifizierungsanomalien, überhöhte Berechtigungen und fehlerhafte Cloud-Zugriffe zu identifizieren. Automatisierte Systeme sollten das Prinzip des minimalen Zugriffs (Least Privilege) durchsetzen und veraltete Anmeldedaten widerrufen, um seitliche Bewegungen innerhalb kompromittierter Systeme zu verhindern.

Kernmaßnahmen:

- Vierteljährliche Zugriffsüberprüfungen für kritische SaaS-Anwendungen.

- Exponierte Angriffspfade in Cloud-Umgebungen identifizieren und beheben.

- Identitäts-Fabrics (Identity Fabrics) integrieren, um Authentifizierungen über Altsysteme und moderne Systeme hinweg zu vereinfachen.

4. Kontinuierliche Verhaltenssteuerung etablieren

Ersetzen Sie jährliche Pflichtschulungen durch adaptive Lernformate, die Sicherheitstrainings nahtlos in die täglichen Arbeitsabläufe integrieren. Risikoprofile aktivieren Mikro-Lernmodule in risikobehafteten Situationen – etwa beim Anklicken verdächtiger Links – und geben in Echtzeit Feedback durch simulierte Phishing-Kampagnen.

Kernmaßnahmen:

- Automatisiertes Einschreiben in gezielte Trainingsmodule auf Basis individueller Bedrohungsrisiken.

- Sicheres Verhalten honorieren, über Mitarbeiter-Dashboards sichtbar machen und belohnen.

- Erfolg an der Phishing-Anfälligkeit messen – nicht nur an der Teilnahmequote an Trainings.

Aufrechterhaltung des Programms

- Benchmarking & Anpassung: Sicherheitslage regelmäßig mit Branchen-Benchmarks vergleichen und vierteljährlich Anpassungen der Kontrollmechanismen vornehmen.

- Verantwortung fördern: Führungskräfte mit Metriken ausstatten, die menschliches Risiko quantifizieren (z. B. Klickraten, Verstöße gegen Zugriffspolicies).

- Resilienz fördern: Fehlerfreundliche Meldewege schaffen und Teams belohnen, die sicheres Verhalten vorbildlich umsetzen.

Zukunft von Human-Centric Security

Der Bereich der Human-Centric Security entwickelt sich rasant weiter – angetrieben durch technologischen Fortschritt und sich wandelnde organisationsbasierte Prioritäten. Die Einbindung menschlichen Verhaltens in moderne Sicherheitsarchitekturen wird immer entscheidender, da Cyberbedrohungen zunehmend komplexer werden. Nachfolgend einige zentrale Trends, die die Zukunft der Human-Centric Security prägen:

Integration von KI und maschinellem Lernen

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) revolutionieren Human-Centric Security, indem sie Echtzeit-Verhaltensanalysen und prädiktive Bedrohungserkennung ermöglichen. Moderne Systeme nutzen KI, um das Normalverhalten von Nutzern festzulegen, Anomalien zu identifizieren und automatisch auf verdächtige Aktivitäten zu reagieren. Gleichzeitig passen ML-Modelle die Inhalte von Sicherheitstrainings an die individuellen Risikoprofile der Mitarbeitenden an.

Der Trend hin zu erklärbarer KI (Explainable AI, XAI) wird dabei immer wichtiger, um das Vertrauen in diese Systeme aufrechtzuerhalten. Sicherheitsteams benötigen nachvollziehbare Entscheidungsprozesse der KI, um Warnungen zu validieren und Fehlalarme korrekt einzuordnen. Unternehmen wie IBM betonen deshalb die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit von Mensch und KI, bei der maschinelles Lernen die menschliche Expertise in der Bedrohungsanalyse unterstützt, aber nicht ersetzt.

Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

CTEM (kontinuierliches Bedrohungsexpositionsmanagement) stellt einen proaktiven Ansatz für die Cybersicherheit dar, der Echtzeit-Risikobewertung und -minderung priorisiert. CTEM liefert einen ganzheitlichen Überblick über die Bedrohungslage der Organisation und ermöglicht es Sicherheitsteams, Risiken nach ihrem potenziellen Schaden zu priorisieren. Laut Gartner hilft CTEM Organisationen dabei, „auf dem schmalen Grat“ zwischen begrenzten Ressourcen und wachsenden Bedrohungen zu balancieren, indem Sicherheitsmaßnahmen dynamisch angepasst werden.

Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Prinzipien der Human-Centric Security, da er nutzerzentrierte Risiken wie Phishing-Anfälligkeit oder fehlerhafte Zugriffsrechte in den Vordergrund rückt – statt sich nur auf technische Schwachstellen zu konzentrieren. Die Betonung auf kontinuierliches Monitoring passt dabei perfekt zu den Identity Fabric-Architekturen, die Zugriffskontrollen in hybriden Umgebungen vereinheitlichen. Durch die Korrelation von Bedrohungsdaten mit Verhaltensanalysen können kompromittierte Konten schnell isoliert und Schaden minimiert werden.

Konvergenz von Identity Fabric und Zero Trust

Identity Fabric-Architekturen entwickeln sich zum Grundpfeiler der Human-Centric Security, insbesondere in Multi-Cloud-Umgebungen. Diese Architektur integriert unterschiedliche Identitäts- und Zugriffsmanagementsysteme (IAM) zu einem einheitlichen System, das zentrale Transparenz über Benutzerrechte und -aktivitäten ermöglicht.

Die Kombination von Identity Fabric und Zero Trust ist dabei noch relativ neu. Das Zero Trust-Prinzip „niemals vertrauen, immer verifizieren“ beruht auf kontinuierlicher Authentifizierung, die durch Identity Fabrics mittels adaptiver Risikoanalysen ermöglicht wird. Beispielsweise bewerten KI-gesteuerte Identity Fabrics kontextuelle Faktoren wie Gerätezustand oder geografische Standorte in Echtzeit und passen die Zugriffserlaubnis dynamisch an.

Konsolidierung von Plattformen und Composable Security

Der Trend zur Konsolidierung von Cybersicherheitsplattformen und integrierten Sicherheits-Stacks entspricht der zunehmendenVielfalt an Tools und der damit verbundenen operativen Komplexität. Konsolidierte Systeme bieten einen ganzheitlichen Überblick und ermöglichen es den Sicherheitsteams, Daten über Endpunkte, Netzwerke und Identitäten hinweg besser zu korrelieren. Dies vereinfacht für Mitarbeitende die Sicherheitsprozesse – weniger Passwörter, einheitliche Dashboards für Vorfallberichte.

Composable Security-Architekturen ergänzen diese Konsolidierung, indem sie modulare, anpassungsfähige Frameworks bieten. Gartner prognostiziert, dass bis 2027 rund 50 % aller geschäftskritischen Anwendungen auf Composable Designs setzen werden, was Sicherheitssysteme erfordert, die sich flexibel an neue Bedrohungen anpassen lassen. Diese Modularität unterstützt Human-Centric-Strategien, da Organisationen kontextsensitive Kontrollen bereitstellen können – etwa strengere Authentifizierungsanforderungen bei risikobehafteten Transaktionen und gleichzeitig reibungslosem Zugriff auf alltägliche Aufgaben.

Kontinuierliches Lernen und adaptives Training

Der Markt für Security Awareness Training wird voraussichtlich bis 2027 ein Volumen von 10 Milliarden US-Dollar erreichen – Ausdruck der wachsenden Erkenntnis, dass starre, jährliche Trainingsprogramme nicht mehr ausreichen. Zukunftsorientierte Unternehmen setzen daher auf kontinuierliche Lernmodelle, bei denen Mitarbeitende Mikro-Lerneinheiten erhalten, die auf aktuelle Bedrohungen zugeschnitten sind.

So betont etwa die Federal Cyber Defense Skilling Academy der US-Behörde CISA die Bedeutung praxisnaher Simulationen, die reale Angriffsszenarien nachbilden und auf diese Weise das Reaktionsvermögen durch Routine trainieren.

Moderne Plattformen kombinieren inzwischen Training mit Verhaltensanalysen und ordnen gefährdete Nutzer automatisch passenden Lernmodulen zu. Beispielsweise können Mitarbeitende, die wiederholt bei Phishing-Simulationen scheitern, verpflichtende Workshops zu E-Mail-Verifikationstechniken zugewiesen bekommen. Dieser geschlossene Lernkreislauf stellt sicher, dass Schulungsinhalte kontinuierlich an neue Bedrohungstaktiken und organisatorische Anforderungen angepasst werden.

Wie Proofpoint Sie unterstützen kann

Proofpoint hat allein im vergangenen Jahr über 80 Innovationen für Human-Centric Security umgesetzt. Die Nexus-Plattform kombiniert maschinelles Lernen, Computer Vision und eigene Sprachmodelle zur Erkennung von Angriffen – sowohl vor als auch nach der Zustellung. Angriffe wie QR-Code-Phishing, schädliche HTML-Anhänge oder KI-generierte Social-Engineering-Kampagnen werden aktiv neutralisiert.

Durch die Kombination aus semantischer Vorab-Analyse, adaptiven Echtzeit-Kontrollen und Click-Time-Schutz bietet Proofpoint einen ganzheitlichen Schutzansatz, der sich dynamisch an neue Angriffsmethoden anpasst.

Proofpoint verwandelt menschliches Risiko in organisatorische Resilienz.